一、刑事立案监督概述

刑事立案是刑事诉讼的起始阶段,也是开展刑事侦查或审判活动的关键步骤。我国早在1979年的刑事诉讼立法时,就将立案作为一个独立的诉讼阶段加以规定,这也就奠定了刑事立案监督在整个刑事诉讼过程中的重要地位。刑事立案监督是1996年修改后的《中华人民共和国刑事诉讼法》所赋予检察机关的一项重要职责,它在一定程度上填补了检察机关对刑事立案阶段行使法律监督权的空白,使检察监督职能真正贯穿于刑事诉讼的整个过程。但是随着立案监督实践的不断深入,刑事立案监督在司法实践中暴露出来的缺陷也日益凸显,如监督对象单一、监督范围狭窄、监督渠道不畅等。正是因为这些问题的存在,才使得立案监督工作在我国不能顺利开展。遗憾的是,刚修订的《刑事诉讼法》依然没有解决立案监督的相关问题,使检察机关在开展立案监督工作时遇到很多阻力。

刑事立案监督的概念是刑事立案和监督两个概念的组合,对刑事立案监督的概念的把握,应该将刑事立案和监督的内涵和外延有机结合起来,立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,同时,这一诉讼阶段具有相对独立性和特定的诉讼任务。刑事立案是指“立案主体对对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人的一项法律活动”。监督,即对现场或者某一特定环节、过程进行监视、督促和管理,使其结果能达到预定的目标。司法活动当然离不开监督,检察机关作为我国的法律监督机关是宪法赋予的神圣职责,主要分为立案监督、侦查监督、审判监督。

二、刑事立案监督的特点

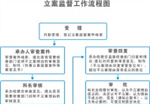

人民检察院对刑事诉讼活动的监督主要由刑事立案监督、刑事侦查监督、刑事审判监督和刑事执行监督组成。刑事立案监督是人民检察院行使法律监督权的重要体现,也是刑事诉讼中的一种重要程序。它在内容、程序、时间等方面与刑事侦查监督、审判监督和执行监督都有很大区别,其特征主要包括以下几点:

1.刑事立案监督具有源头性

立案是刑事诉讼的开端程序,也是必经程序。一般情况下,绝大部分的刑事案件都要先经过立案才能继续侦查,所以立案对侦查的行使具有一定的抑制作用,没有刑事立案,也就没有诉讼活动,当然也就谈不上立案的监督。由此可见,在刑事诉讼中,人民检察院行使的立案监督是具有源头性的监督,其地位较其他监督来说更为重要。

2.刑事立案监督之双重性

刑事立案监督既包括实体监督,也包括程序监督。实体监督主要是对刑事立案条件等的监督,而程序监督则是对立案程序是否符合法律规定等的监督。前者规定的是实体法的内容,后者则是程序法的内容,这说明立案监督既要符合实体法,又要符合程序法。检察机关只能在法律规定的范围内严格进行立案监督,不得任意扩大监督的范围。

3.刑事立案监督之事后性

我国法律并没有规定刑事立案监督的具体时间,根据监督介入的时间来看,立案监督可以分为事中监督和事后监督。事中监督主要是指立案活动尚未终结前检察机关介入的监督;而事后监督则是立案活动结束后检察机关介入的监督。在我国的司法实践中,立案监督一般发生在立案活动结束以后,检察机关在审查中发现或者被害人认为立案主体的立案行为违法而向检察机关申诉时,检察机关认为确实存在违法行为而介入监督,这就说明我国的刑事立案监督属于事后监督。而且由于法律规定的人民检察院的信息交流机制还处于不完善阶段,检察机关也缺乏必要的知情权,所以事中监督还很难实现。

4.刑事立案监督之救济性

刑事立案监督是检查机关对立案主体的立案行为进行的监督,因此立案监督权的行使必须公正合法。当刑事立案活动可能出现违法的情况时,如积极立案、消极立案、以罚代刑等违法行为,刑事立案的主体才会感受到立案监督制度的存在,这时检察机关便会启动刑事立案监督程序,以便更好地保障立案权的实施,从而保护当事人的合法权益。因此,刑事立案监督存在的目的就是确保立案活动可以得到公正合法的执行,抵制司法工作人员拘私舞弊的行为,更好地保护当事人的合法权益。从这一点上说刑事立案监督虽然是刑事诉讼法明文规定的,但是它并不是所有的刑事立案程序所必须经过的程序,而只是具有救济性质的程序。

4.刑事立案监督之强制性

检察机关作为国家的法律监督机关,享有法定的监督权。监督主体必须对立案活动进行监督,监督对象也必须接受监督。检察机关一旦发出《说明不立案通知书》和《立案通知书》,立案主体都必须按照法律的规定及时履行职责,否则将视为违法,要承担一定的法律责任。这一规定体现了刑事立案监督具有强制性,可以更好地发挥检察机关在立案监督中的作用。

三、立案监督的对象和范围

根据《刑事诉讼法》第111条、《最高检规则》第371条、第376条、第378条、第379条的规定,可以归纳出我国刑事立案监督的对象和范围。我国刑事立案监督的对象主要指公安机关,其次指人民检察院的自侦部门。当然,我国的刑事立案主体并不仅仅包括这些,法院、国家安全机关、军队保卫部门、监狱及海关也应成为立案监督的对象,但是现行的法律并没有将其纳入立案监督的对象,这也是我们应该完善的地方。刑事立案监督的范围主要包括以下几点:

1.对公安机关的监督

按照我国宪法和法律的规定,公安机关一方面负有维护社会秩序,保障国家稳定的职责,另一方面还承担着预防、制止及侦查违法犯罪的重任。其作为法定的绝大多数的刑事案件的侦查主体,是最主要的监督对象。在对公安机关的刑事立案监督中,需要注意且往往也最容易忽视的是对四大行业公安的监督,即铁路公安机关、森林公安机关、交通公安机关和民航公安机关。检察院对公安机关的监督主要包括以下几个方面:

一是公安机关应当立案却不立案的案件。

这类案件主要是指符合《刑事诉讼法》关于立案条件规定的案件。《刑事诉讼法》规定立案必须具备两个条件:有犯罪事实;需要追究刑事责任。法律明确规定人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案的材料,应当按照管辖范围迅速审查,符合立案条件的应当立案;不符合立案条件的不予立案。而此处的应立不立主要指公安机关没有依照法律规定立案,也就是我们常说的消极立案。

二是公安机关不应当立案却立案的案件。

这类案件主要是指不符合《刑事诉讼法》关于立案条件规定的案件。根据“法无明文规定不为罪、法无明文规定不处罚”的道理,既然不符合刑事立案的规定,那么理所应当的不立案。而在司法实践中,经常会出现公安机关滥用手中的职权,利用立案实施打击报复、敲诈勒索以及其它违法犯罪的活动,所以有必要将不应当立案却立案的案件纳入刑事立案监督的范围。

三是公安机关的立案活动。

根据刑事立案监督的定义,立案监督是指检察机关依据法律的规定对立案主体的立案行为是否合法进行的法律监督。而这里的立案主体主要是指公安机关,故公安机关的立案活动也应当被纳入立案监督的范围。

四是公安机关对通知立案的执行情况。

这一规定主要是针对我国立案工作中的三种情况:立而不侦;先立后撤以及以罚代刑、以教代刑。立而不侦主要指公安机关按照《刑事诉讼法》的规定立案后,不对案件进行侦查,使案件久拖不决。先立后撤主要指公安机关立案后,为了规避检察机关的监督,没有经过侦查或者没有认真侦查就撤销了案件。以罚代刑、以教代刑主要指公安机关立案后,对一些己经构成犯罪的案件以罚款、行政处罚或劳动教养等降格处理。

2.对检察机关自侦案件的监督。

《人民检察院实施中华人民共和国刑事诉讼法规则(试行)》规定:“人民检察院审查批捕部门或者审查起诉部门发现本院侦查部门对应当立案侦查的案件不报请立案侦查的,应当建议侦查部门报请立案侦查;建议不被采纳的,应当报请检察长决定。”因为按照我国的宪法规定,检察机关是我国的法律监督机关,但同时其对国家工作人员的职务犯罪行为享有侦查权,当其行使法律赋予的侦查权时,其同样是侦查机关,但这仅仅是表明权力主体与其所具体行使权力的一致性,并不因为检察机关具有了侦查权就改变其性质,因此对检察机关侦查的案件也必须进行监督。在我国检察制度属于“舶来品”,主要借鉴的前苏联,其最大的特点就在于:将检察机关定位于法律监督机关并享有广泛的监督权,包括一般监督权和司法监督权;其不仅在刑事诉讼中享有侦查监督权、审判监督权和执行监督权,在民事诉讼和行政诉讼中也享有监督权。受其影响,我国的检察制度也呈现出这些特点,并且这也正是很多学者所批判之处。但是,笔者认为,从根本上来说,我国从根本上还是遵循了大陆法系国家检察官制度的基本规律和趋势,虽然我们将检察权定位为一种法律监督权,但也仅是对检察官作为“国家权利之双重控制”功能的一种极端强化和扩张,反映的仍然是将检察官作为“法律守护人”、“民权保护者”以监督法官和控制警察的美好愿望和追求。因此,我国检察机关的法律监督地位和自侦权之间不存在根本上的矛盾,不能因为要坚持和维护其法律监督权就能逻辑地得出取消其自侦权的结论,更不能因为自侦案件的监督存在瑕疵就主张取消。

3.对行政机关执法中构成犯罪的案件的监督。

按照法律规定,行政执法机关在执法中发现涉嫌犯罪的案件时,应及时向公安机关移送,但是实践中,其往往出于部门利益,以行政处罚代替刑罚不愿移送。我国近些年连续发生了三聚氰胺毒奶粉案、地沟油等有毒有害食品案、以及一系列非法经营案件及侵犯知识产权等涉及面广、危害性的违法犯罪,但是与大量存在的行政违法案件不相称的是,每年行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪的案件少之又少,这不得不引起我们的注意。另一方面,对少有的行政执法机关愿意或希望向公安机关移送的一些案件,却往往面临“移送难”的现象。主要问题是法律规定的不完善,一方面行政执法机关移送中“身份不明”,依据刑事诉讼法第84条的规定只可作为报案人和举报人,另一方面,对那些被移送的案件中行政执法机关己经获取的证据,公安机关往往不能直接作为刑事案件的证据使用,必须再重新调查取证等,这种情况往往发生在交通、环保、税务等部门,基于这些原因,“不愿移送”加“不愿接收”就造成了移送难的现象,“由于行政执法和刑事执法沟通渠道不畅,衔接机制不健全,使进入刑事诉讼的案件与实际发生的犯罪案件存在一定的差距,这就使得一部分破坏市场经济秩序构成犯罪的案件流失,大量的犯罪分子没有受到刑事追究。”而对于这些情况,检察机关必须充分发挥法律监督者的职责和作用。

四、立案监督的标准

新修订的《刑事诉讼法》第110条、《公安部办案程序规定》第175条规定了我国刑事案件的立案标准:有犯罪事实、需要追究刑事责任、符合管辖的要求。上述的立案标准可以从两个方面来说:第一个方面是存在犯罪事实,即事实要件;第二个方面是这种犯罪事实需追究刑事责任,即法律要件。不仅仅是这样,最高人民检察院也曾经专门规定刑事案件的立案标准:能捕、能诉、能判,上述标准又被称作是“三能”标准。很明显可以看出,最高人民检察院规定的立案标准要高于《刑事诉讼法》和公安部《刑事部办案程序规范》规定的立案标准,也就是说,立案监督的案件,既要符合最高检的规定,也要符合《刑事诉讼法》以及公安部的规定。