民事行为

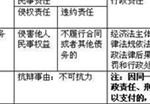

民事行为是民事法律行为的上位概念,包括民事法律行为、无效民事行为、可变更或可撤销的民事行为、效力未定的民事行为,不包括侵权行为、违约行为、无因管理行为等事实行为。

| 问题 | 民事责任能力 |

| 分类 | |

| 解答 |

一、民事责任能力的概念自然人对自己的侵权责任行为、债务不履行行为以及其他民事违法行为承担民事责任的能力。民事责任能力者(含有部分民事责任能力者),即须对其不法行为所致损害于其民事责任能力范围内负相应的民事责任,无民事责任能力者,则不负赔偿责任,其行为所造成的损害,应由其亲权人或监护人承担民事责任。 二、民事责任关系视角民事责任关系,是指为回复业已失衡的民事权利义务状态而对一方当事人实施法律制裁所形成的法律关系。它是一种公权关系。制裁的目的是通过民事责任的承担来回复失衡的权利义务状态。可见,民事责任关系和民事责任的承担具有不可分性,对民事责任能力有无之要求也便在这一环节产生。正是在这一意义上,我们说责任关系是责任能力的客观基础,民事责任关系形成过程的再现,可以揭示民事责任能力的本原。 三、与法律责任的关系法律责任和民事责任能力有着密切的联系。一方面,责任能力是责任的构成要件;另一方面,法律责任的价值目标又决定着责任能力的内容。因此,责任能力被涵盖在法律责任之中,责任能力在社会价值上亦被体现为法律责任的社会价值。 四、民事责任能力的界定民事责任能力存在着一个应然与实然的问题,就应然来看,它确实表明一种资格,且这种资格不因主体之不同而有所差异;就实然来看,民事责任能力的确定不仅要考虑民事责任的价值能否得以实现,而且要考虑此种确定方式是否会构成对民事责任的反动,从而推翻了民事责任的概念,因此,决定了民事责任能力之有无必定因主体不同而有异。应然与实然之间的尖锐对立,要求法律在设置民事责任能力制度之时必须作出鲜明的选择。依笔者之陋见,实然应高于应然,实质应高于形式,法律的正义逻辑应在各个方面一以贯之。就此而论,关于民事责任能力的意思能力说较之其他两说实在高出一筹,但其致命的缺陷在于,依此说,对民事责任能力之有无的界定实际上涉及对意思(识别)能力之有无的界定,而意思能力说并没有进一步对意思能力之有无的界定提供客观易行或者抽象统一的标准。 梁慧星先生试图如同对行为能力一样按年龄和智力状况为意思能力之有无划定统一抽象的标准,但其不当笔者已在对行为能力说的批判中述及。诚如台湾学者所言,就意思能力应就各个具体行为审查其有无。但因其涉及主体之内心世界,故无法就此设定一个客观标准。为此,笔者认为,可以通过反证的方法来确定。即设若行为人行为时具有意思能力,则该行为在法律上应承担的责任在内容和方式上于其人是否能为履行与合适,若是,则其具意思能力,从而亦有民事责任能力;若非,则其无意思能力,故亦无民事责任能力。 一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误意思表示的,可以认定为欺诈行为。第69条规定:以给公民及其亲友的生命健康、荣誉、名誉、财产等造成损害,或者以给法人的荣誉、名誉、财产等造成损害为要挟,迫使对方作出违背真实的意思表示的,可以认定为胁迫行为。欺诈、胁迫行为,也是不损害国家利益时,构成可撤销民事行为,否则,为无效民事行为。 四、法律后果(一)撤销权民事行为符合法律规定的可撤销原因时,法律赋予行为人撤销权。在双方民事法律行为中,撤销权由何人行使,如欺诈行为中,双方都得行使还是欺诈人不得行使,只有欺诈相对人得行使,民法通则笼统规定为“当事人”,合同法第54条明确规定只有“受损害方”可以行使。因此,撤销权的主体是受害人。撤销权须以诉为之,若当事人不撤销,合同法第55条第2项规定:具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。 (二)变更权变更是指消除既有意思表示中的错误或者显失公平的成分,使之成为无瑕疵民事法律行为的权利行使行为。变更权的行使人、行使方式,同撤销权。 (三)除斥期间撤销权、变更权因须以诉为之,如久拖不行使,将影响相对人的利益和法律秩序的稳定。最高人民法院《民通意见》第73条第2款规定:可变更或者可撤销的民事行为,自行为成立时起超过1年当事人才请求变更或者撤销的,人民法院不予保护。合同法第55条第1项也明确规定除斥期间为1年。即撤销权、变更权必须在该权利成立起1年内行使,逾期该权利消灭,但权利人以明示或默示方式放弃的,撤销权自放弃之日起消灭。 民事责任能力相关词条

|

| 随便看 |

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。