民事特别程序

民事特别程序,是指相对于民事案件普通程序和简易程序而言的,是人民法院审理某些非民事权益纠纷案件所适用的特殊程序。

| 问题 | 督促程序 |

| 分类 | |

| 解答 |

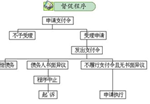

一、督促程序的概述督促程序,是指人民法院根据债权人的申请,以支付令的方式,催促债务人在法定期间内向债权人履行给付金钱和有价证券义务,如果债务人在法定期间内未履行义务又不提出书面异议,债权人可以根据支付令向人民法院申请强制执行的程序。 司法实践中存在一些债权债务关系明确的给付金钱和有价证券的案件,双方当事人对他们之间的债权债务关系并没有争议,而是债务人不自动履行义务,或者没有能力清偿债务。 这些案件如果完全按照通常的诉讼程序来解决的话,会增加诉讼成本,有悖诉讼经济和诉讼效率的原则。 人民法院对这类案件适用督促程序进行处理,通过书面审查即可催促债务人履行给付义务,如果债务人在法定期间内不履行债务又没有提出书面异议,债权人可以向人民法院申请强制执行,从而使债务纠纷方便快捷地得到解决。因此,督促程序对方便当事人诉讼和方便法院办案,提高诉讼效率,节约当事人实现债权的成本,及时保护当事人的合法权益,具有重要的意义。 二、督促程序的特点督促程序与其他民事审判程序相比较,具有以下特点: 1、督促程序的非讼性督促程序与解决民事争议案件的一般审判程序不同,它以当事人之间不存在实体上的债权债务纠纷为前提,当事人不直接进行对抗。债权人是申请人而不是原告,其权利请求仅限于向人民法院申请以支付令的方式催促债务人履行到期债务。督促程序因债权人的申请而开始,没有对立双方当事人参加诉讼。因此,督促程序并不解决当事人之间的民事权益争议,具有非讼的特点。 2、督促程序适用范围的特定性督促程序仅适用于请求给付金钱和有价证券的案件,并附有一定条件限制,如债权人没有对待给付义务、支付令能送达债务人等。它不像处理民事争议案件的审判程序对民事案件具有普遍的适用性。所谓金钱,是指作为流通手段和支付手段的货币,通常是指人民币,在特定的情况下也包括外国货币。所谓有价证券,是指汇票、本票、支票、股票、债券、国库券以及可以转让的存单。 3、督促程序的可选择性债权人请求债务人给付金钱、有价证券,符合条件的,可以适用督促程序。但是,法律并没有强制规定这类案件必须适用督促程序,当事人可以选择诉讼程序或督促程序来解决,只是选择诉讼程序时间更长,不利于问题的快捷简便解决。如果当事人选择了诉讼程序的,就不能再选择督促程序。选择诉讼程序的,适用第一审普通程序或者简易程序进行审理。可见,督促程序不是解决这类案件的必经程序或惟一程序,法律赋予了当事人的程序选择权。 4、督促程序审理的简捷性人民法院适用督促程序审理案件,仅对债权人提出的申请和债权债务关系的事实和证据进行书面审查,不传唤债务人,也无须开庭审理。对符合条件的,人民法院直接发出支付令;不符合条件的,人民法院驳回债权人的申请,并且不能提出上诉。审判组织采用独任制的形式。因此,与诉讼程序相比,督促程序具有简便、快捷的特点。 5、支付令生效的附条件性人民法院向债务人发出的支付令只有符合一定的条件才能生效。这些条件包括两个方面:一是期限上的要求,即债务人自收到支付令之日起15日届满支付令才能生效;二是行为上的要求,即债务人在上述期限届满前不清偿债务,也不提出书面异议的,支付令才能生效。只有同时具备这两个条件,支付令才发生强制执行的法律效力。 三、督促程序存在问题1、适用督促程序审理的案件数量尚不多,支付令案件占民事、经济纠纷案件总数的比例不高 从全国法院适用督促程序的情况来看:一是民事、经济案件收案逐年增多,支付令案件的收案却未相应增多。从1990年至1999年,全国法院受理一审民事、经济案件年均递增分别为7。39%和11。17%,且共计达3717件,至2000年一审民事、经济案件收案数才有所下降,而其中适用督促程序的案件却始终徘徊在30万件左右,2000年适用督促程序审理的案件同比下降7。27%。二是适用督促程序较为集中的借贷纠纷和借款合同纠纷案件逐年增多,支付令案件却有所减少并呈下滑趋势。据统计,1992年至1999年,全国法院共受理一审借贷纠纷案件和借款合同纠纷案件年均增幅达16。5%,而同期支付令案件占借贷、借款合同纠纷案件的比重却大幅下降。三是民事、经济案件适用简易程序的较多,适用督促程序的甚少。1992年至1999年,全国法院适用简易程序审理的民事、经济案件占同期审结的一审民事、经济案件总数的76。4%,而同期适用督促程序的案件与之相比却明显下降。 2、支付令案件受理范围较为混乱 由于对适用督促程序的实质要件认识不同,导致各地法院受理支付令案件的作法不一。有些法院受理支付令案件范围较宽,有些法院受理支付令案件则范围较窄。司法实践中,有的审判人员认为,“债权人与债务人没有其他债务纠纷”这一适用督促程序的要件,就是指没有对待给付义务,是没有债权人据以申请的债权债务关系中的其他纠纷,而不是与申请的债权债务关系不同的债务纠纷。这样,即使债权人与债务人有不属于同一法律关系产生的债务纠纷,其支付令申请也应予以受理。而有的审判人员认为,对“债权人与债务人没有其他债务纠纷”应作较宽泛的理解,以便体现督促程序的价值取向。此种观点认为没有其他债务纠纷,不仅包括在同一债权债务关系中没有对待给付义务的情况,还包括在其他法律关系中没有债务纠纷的情况。基于这样的认识,可受理的支付令案件范围必然比较窄。 3、对债权人的申请进行审查的内容及作法不一 在司法实践中,有些法院对支付令申请进行形式审查,有些法院则进行实质审查,各自把握尺度不一。债权人提出支付令申请后,人民法院必然要对其申请进行书面审查,以决定是否受理;受理后则要审查债权人提供的事实、证据,对债权债务关系合法的,才能发出支付令。而在审查过程中,出现了不同地方、不同法院审查内容不同,发出支付令的尺度把握不一的普遍问题。人民法院对支付令申请的审查,究竟应是形式审查,还是实质审查,在理论上存在争议,在司法实践中同样存在认识与作法的不同。有的法院在债权人提出支付令申请后,将是否受理与是否发出支付令,在接收支付令申请书后一并进行审查;有的在受理后进入实质性审查,由承办人员对债权人提供的事实和根据予以认真审核;有的认为进行形式审查即可,即审查债权提交的申请书是否符合要求,已声称到期的债务有无对待给付义务等。由于督促程序的特点之一是不需询问债务人,毋须开庭审查,有些对支付令申请进行实质性审查的法院,要求债权人主张之请求必须做到证据确实、充分,证据不确实、充分则不发出支付令或不予受理。由于中国<民事诉讼法>第一百九十一条中有关于审查债权人提供的事实、证据的规定,因此,中国法院对支付令申请的审查已不限于形式审查,而是加之以有限的实质审查,也即审查债权债务关系是否明确、合法,但不能要求证据确实、充分。 4、债务人的异议权过大,影响了督促程序的有效适用 实践中债务人可随意提出异议,使大量的支付令失效,而无任何对异议进行必要限制的规定。按<民事诉讼法>及相关司法解释的规定,支付令发出后,如果被申请人在法定期间提出书面异议,支付令自行失效,法院将裁定终结督促程序,告知当事人另行起诉。司法实践中,适用督促程序的案件被申请人提出异议的较多,一些被申请人为拖延时间,逃避债务,故意提出不实的书面异议,徒增申请人讼累,浪费法院的人力、物力,造成社会公众对督促程序使用价值的怀疑。 5、对错误支付令的补救程序尚欠完善 督促程序既然是一种审判程序,那么在审判过程中就不可避免地会发生错误。特别是督促程序是一种仅基于债权人单方面主张所进行的程序,它只审查债权人单方的事实和证据,注重的是债务人的态度而不是案件事实,故支付令更不可避免地会出现错误。最高人民法院1992年7月13日法函(1992)98号在对山东省高级人民法院关于支付令生效后发现确有错误应当如何处理的复函第二项中规定:人民法院对本院已发生法律效力的支付令发现确有错误,认为需要撤销的,应当提交审判委员会讨论通过后,裁定撤销原支付令,驳回债权人的申请。根据上述司法解释,债务人不得申请再审,支付令可以撤销,但不能适用审判监督程序。而对于什么人可以向法院提出撤销支付令之请求,也即院长发现支付令之错误的具体渠道,以及当事人申请对错误支付令施以救济的途径、期限,法院纠正的期限等都没有规定。 6、一些法院对支付令案件适用程序重视不够 一些法院存在着重通常诉讼程序轻督促程序的倾向,不注重适用支付令。故而一方面因办案人手少而致使案件大量积压,另一方面,大量债权债务关系明确、没有对待给付义务,且债务人有明确的居住场所的案件仍然适用普通程序或简易程序按部就班地进行审理。还有的法院对支付令案件中的法律文书管理不严,支付令发出后即完事大吉。司法实践中对支付令案件重视不够,还表现为程序适用的随意性和审理的不规范。现在各方面强调司法公正与审判效率往往仅是针对通常诉讼程序,各级人民法院在抓通常诉讼的程序公正方面是有成效的,最高人民法院也制定了加强审限和执行期限管理的规定。但对适用督促程序方面也应严格按程序办案则强调不够,故在支付令受理方面,一些法院存在着不在五日内受理,受理后不予书面通知而口头通知,不认真审查,债务人提出异议后不及时裁定终结督促程序等问题。 四、督促程序立法问题近年来,减轻当事人讼累,提高法院审判效率,简化诉讼程序,加快诉讼进程,是世界各国都在研究的课题。完善以简便、快捷为特色的督促程序,符合诉讼制度改革的方向。督促程序是为债权债务关系明确的特定案件所设置的程序,符合不同案件适用不同程序的要求,契合简化诉讼程序,迅速审理案件,以保障程序公正与效率的司法改革潮流,故在中国,督促程序应该有着强大的生命力和良好的发展前景。由于中国《民事诉讼法》和相关司法解释中对督促程序的规定尚不完善(尽管正在逐步完善之中),造成司法实践中不便于适用,影响了影响了督促程序优越性的发挥。因此,应结合司法实践,探索督促程序立法的完善,以发挥督促程序的独特作用。 1、应明确确立法院的有限审查制度督促程序不需开庭审理,只需审查申请人提交的申请书和书面证据材料,也即仅仅是一种书面审理活动。因此,人民法院的审查在督促程序具有极为重要的意义。中国《民事诉讼法》督促程序一章中,仅有的四条规定极为原则,有关人民法院的审查仅在<民事诉讼法>第一百九十一条第一款中有所规定,但法院的审查是否就局限于此,还是应当包括更多方面的审查?各地人民法院对此的认识和理解难免有出入,特别是对债权人之申请与债务人之异议能否进行审查、是形式审查还是实质审查,认识不一致,故导致适用中发出支付令的范围与终结督促程序的条件也不一致。鉴于司法实践中的理解不同,应结合督促程序的特点,确立法院对支付令的审查制度,即明确支付令发出前人民法院应进行形式审查和有限的实质审查,同时赋予人民法院对债务人所提出异议的有限审查权,以提高支付令的正确率和生效率。为何要确立法院的有限审查制度,人们应当从督促程序的法理精神和内在规定性上来理解,应从民事诉讼法律关系深层次的意义来理解。首先,在中国的民事诉讼法律关系中,人民法院始终处于主导地位,每一程序步骤的实施都离不开法院的审查活动;其次,仅进行书面审理的督促程序,法院的审查应该既有形式的审查,也有实质的审查。法院不能对债权人的申请和债务人的异议进行任何审查,这种看法与做法是绝对和片面的。确立法院对支付令的审查制度,有助于规范司法实践中的混乱作法。 法院的审查是必要的,那么法院的审查应该是什么样的审查?按中国现行《民事诉讼法》规定的督促程序,人民法院对支付令申请处理分为受理前与受理后两个阶段,人民法院对这两个阶段均应进行审查。从外国民事诉讼法的规定看,一般都不要求对支付令申请进行实质审查。但德国民事诉讼法第688条及随后条款所规定的不通过法庭审查而能够得到被执行的判决的即决程序(即督促程序)规定,法院须审查该申请是否符合即决程序的条件,而且只在非常有限的程度上审查实质问题:权利要求必须非常清楚,以区别于其他权利要求,债务存在可能性大,它不应当是显然没有理由的。中国基层人民法院对债权人的申请,受理前的审查是形式审查,受理后的审查是有限的实质性审查。前者主要审查申请手续是否完备,申请书是否明确,申请人有无当事人资格或诉讼行为能力,有无证据,是否属于本院管辖,是否属于给付金钱、有价证券的请求,债权人是否负有对待给付义务、支付令能否送达债务人等。后者主要审查债权债务关系是否明确,请求是否合法。 人民法院应否对债务人提出的支付令异议进行审查,以及应当进行什么样的审查,理论上、实践中一直存在争议。在实践中,有个别法院或一些审判人员认为除了最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见第221条规定的以缺乏清偿能力为内容的债务人异议不影响支付令效力外,对债务人提出异议的均不予审查,而应一律裁定终结督促程序;有些法院则就债务人的异议进行是否依法提出的审查。而司法实践中,鉴于存在较多债务人滥用异议权,导致督促程序终结,债权人无法通过督促程序迅速获得执行依据的现象,审判人员强烈要求赋予法院对债务人异议的实质审查权,以遏制异议滥用的现象。如果人民法院一收到书面异议就裁定终结督促程序未免太机械,易使督促程序失去应有的意义;而不进行审查,也无法确定是否“对债务本身没有异议,只是对清偿能力、清偿期限、清偿方式提出不同意见”。因此,规定人民法院对债务人提出的异议加以审查,与督促程序的性质、特点并不矛盾。但这种审查不应是全面的实质性审查,而是有限的审查,审查内容主要是债务人的异议是否为合法异议,是否针对债务本身提出。此外,为遏制债务人滥用异议权的现象,还应审查债务人的异议是否附具理由,但不应审查理由是否成立,否则,与督促程序的特点不符。 2、应明确支付令的适用范围尽管中国《民事诉讼法》及相关司法解释中对人民法院发出支付令的要件进行了规定,但司法实践中对债权人与债务人“没有其他债务纠纷”等的理解不同,使支付令的受理范围较为混乱,各地把握的可申请支付令的案件范围宽窄不一,有些法院仅受理要求给付因借贷产生的债权请求,甚至仅仅受理因公民之间的民间债务关系而要求给付的支付令申请;有些法院受理“债”的分类范围下的借贷、买卖、加工承揽等关系中有给付金钱或有价证券请求的支付令申请,有些法院则不论申请人与被申请人之间的法律关系如何,只要已转为给付金钱或有价证券的请求,其他条件又具备的,就予以受理。由于在执行中理解不一,有人认为有些法院随意扩大了适用督促程序的案件范围,认为现行《民事诉讼法》及最高人民法院有关司法解释对适用督促程序案件的范围规定过宽,“导致一些基层法院对借款合同、购销合同纠纷案件等都适用了督促程序”。其实,借款合同纠纷案正是适用督促程序的典型案件类型;购销合同纠纷案中,如果一方给付了货物,另一方未给付货款,应收货款的一方在货款明确的情况下亦可作为债权人选择适用督促程序,要求法院督促已收货而未付款的另一方清偿货款(如果其他条件也符合)。这些都说明,现有的法律及相关司法解释对支付令适用范围的规定确实不够具体、明确,且已引起了适用上的混乱。因此,有必要在中国《民事诉讼法》或相关司法解释中,进一步规范支付令的适用范围,明确界定适用督促程序的债务案件的范畴,界定普通程序、简易程序与督促程序案件的适用标准,从源头上解决适用督促程序案件范围混乱的问题。 3、完善对无法送达债务人的支付令的处理规定支付令能够送达债务人是申请支付令的条件之一,但实践中无法送达屡见不鲜。基于法律无明文规定,司法实践中存在着对无法送达的支付令的不同处理情况。最高人民法院于2001年颁布施行的<适用督促程序若干规定>第六条中规定,人民法院发出支付令之日起三十日内无法送达债务人,应当裁定终结督促程序。这一规定,改变了对无法送达的支付令无法律或相关司法解释明确规定如何处理的现状,对司法实践中以付令的处理具有较强的现实意义。但对于无法送达债务人的支付令的处理,仍需结合司法实践,借鉴外国民事诉讼立法的有关经验予以进一步完善。 一些国家和地区对支付令无法送达债务人的处理都有规定。如法国新民事诉讼法典第1411条规定:“附有支付的裁定书,如在其作出之后6个月内未予送达,即失去效力”。日本新民事诉讼法第388条第3款规定:“由于债权人所提供的场所没有债务人的住所、居所、营业所或事务所或者就职场所而不能送达督促支付时,法院书记官应当将该情况通知债权人。在此种情况下,债权人在收到通知之日起2个月的不变期间之内,不再提出申请过的场所以外的应送达的场所申请时,视为已经撤销督促支付的申请”。从上述有关支付令无法送达于债务人时的处理规定看,中国有关司法解释中三十日的期限是较短的,但更符合督促程序快速保护债权人合法权益的目的,债权人在法院裁定终结督促程序后,可以选择实现其债权的其他方式。但法、日民事诉讼法中对开始计算无法送达的时间则是明确的:“作出支付令之日起”、“债权人收到通知之日起”。中国的司法解释中规定的“发出支付令之日起三十日内”,仅从字面上看似乎是明确的,但从实践作法上看,则不够明确:发出支付令是指法院制作签发,还是到债务人住所地发出?如按照中国《民事诉讼法》第一百九十一条“对债权债务关系明确、合法的,应当在受理之日起十五日内向债务人发出支付令”的规定,发出支付令之日应指到债务人住所地向债务人发出支付令。此外,日本民事诉讼法的上述规定,也值得人们借鉴,即应将支付令不能送达债务人的情况通知债权人,由债权人积极寻找债务人或提供新的住所。如果债权人申请支付令后,支付令是否已送达,债权人不清楚,反而得知已裁定终结督促程序,债权人将很有意见。实践中,许多法院也是将无法送达的情况告知债权人,由债权人另行提供线索。 结合司法实践的经验与作法,应规定经过一定的次数仍不能送达的,才能裁定终结督促程序。这是因为当前中国社会经济生活活跃,人员流动性大,一时送达不到的情况时有发生。在许多情况下,并非债务人下落不明,而是未时时在其住所地或经常居住地,法院送达支付令到债务人住所地或经常居住地时,其住所地虽有其他人,但债务人或债务人的法定代表人、负责收件的人不在,又没有符合条件的代收人。因而支付令一时无法送达的情况是经常发生的,但一时无法送达不等于此后也无法送达,当然,象上述情况经数次送达均无法直接找到债务人本人或有权签收的人,也应视为无法送达,否则浪费了司法资源也达不到迅速保护债权的目的。因此,无法送达也应有个量化的标准。 因此,关于对支付令无法送达债务人时的处理,今后的相关立法中可规定:从人民法院第一次到债务人住所地或经常 督促程序相关词条

|

| 随便看 |

|

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。